咨询热线:

咨询热线:

蛋白质AI的“心里话”被听懂了!MIT撬开黑箱,新药研发要告别“瞎猜”模式?

你有没有想过,现在设计抗癌新药、研发抗病毒疫苗的AI,可能是个“闷葫芦”?它能精准预测蛋白质的功能,甚至设计出从未见过的抗体,但要是问它“为什么这么判断”,它只会沉默——这就是困扰生物学家多年的“黑箱难题”。而最近,MIT的研究人员终于找到一把钥匙,撬开了这个黑箱的缝隙:他们让蛋白质语言模型“开口说话”,第一次让人看清这些AI是怎么“思考”的。

这事儿的意义,可能比你想的要大得多。以后科学家设计新药,不用再对着AI的结果“猜来猜去”;那些藏在蛋白质里的未知秘密,或许也能被AI“不小心”说漏嘴。

一、蛋白质AI有多牛?又有多“让人头疼”?

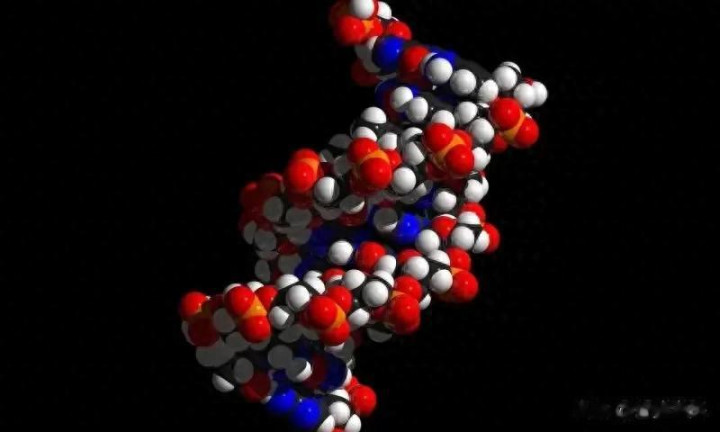

先得说说这些“蛋白质语言模型”到底是何方神圣。它们跟ChatGPT这类大语言模型是“亲戚”,只不过ChatGPT学的是人类语言,它们学的是蛋白质的“语言”——由20种氨基酸排列组成的序列。

经过海量蛋白质数据的训练后,这些模型成了生物学界的“超级大脑”:给它一段蛋白质序列,它能预测出这蛋白质是帮细胞运输氧气的,还是能杀死病毒的;甚至能反向设计,比如你需要一种能绑定癌细胞的蛋白质,它能直接“写”出对应的氨基酸序列。现在热门的mRNA疫苗、抗癌单抗药物,很多都有它们的功劳。

但问题来了:这些模型就像一个“解题天才”,只给答案不给过程。比如它说“这个蛋白质能抑制肺癌细胞”,科学家却不知道它是看了蛋白质的螺旋结构、还是某个特殊的氨基酸位点,或者是其他隐藏特征。这种“知其然不知其所以然”的状态,让研究人员很被动。

“就像用GPS导航,它让你左转你就得左转,但你永远不知道它是避开了红灯,还是绕开了拥堵。”MIT生物工程系的教授在采访里打了个比方。更麻烦的是,如果模型偶尔“指错路”(预测错误),科学家根本找不出问题出在哪,只能从头再来。这种“黑箱”特性,成了蛋白质AI从实验室走向临床的最大障碍。

二、MIT的“拆箱术”:给AI的“心思”分个抽屉

要让黑箱变透明,关键是搞懂AI到底在关注什么。蛋白质语言模型的核心是“表征”——它把氨基酸序列转化成一串数字编码,存在神经网络的“节点”里。一个典型的模型大概有480个节点,就像480个抽屉,每个抽屉里都塞满了蛋白质的各种信息:可能这个抽屉里混着“是否能跨膜运输”和“是否属于酶家族”的特征,那个抽屉里又挤着“稳定性”和“与其他蛋白质结合能力”的线索。

“信息挤成一团,就像乱码,根本没法解读。”研究团队的核心成员解释道。他们的破局思路很简单:把抽屉变多,让每个抽屉只放一件东西。

他们用了一种叫“稀疏自编码器”的算法,相当于给AI的“内存”做了次扩容——把480个节点扩展到20000个。这么一来,原来挤在一个节点里的混合信息被拆开,每个新节点只对应蛋白质的一个单一特征。比如某个节点专门记录“是否含有铁元素”,另一个节点只关注“是否能在酸性环境里工作”,还有的节点专门标记“属于免疫球蛋白家族”。

打个比方,这就像把一本写满密码的书,翻译成了一本按条目分类的字典:原来一页纸里又讲结构又讲功能,现在每个词条只说一件事,清清楚楚。

但光有分类还不够,这些节点记录的特征是用数字表示的,人类还是看不懂。于是研究人员请来了“翻译官”——AI助手Claude。Claude会把每个节点的数字特征和已知的蛋白质数据库比对,然后用大白话解释:“这个节点编码的是‘参与钠离子跨膜运输的蛋白质’”“那个节点关注的是‘能分解淀粉的酶’”。

这下,蛋白质AI的“心思”终于能被人类读懂了。科学家第一次能指着某个预测结果说:“哦,原来你是因为看到了这个特征才这么判断的!”

三、看懂AI的“心思”,意味着什么?

这个“拆箱术”的意义,可不止是满足好奇心。它正在悄悄改变生物学研究和药物研发的逻辑。

首先,新药研发不用再“试错”了

以前用蛋白质AI设计药物,流程有点像“瞎猫碰死耗子”:AI给出一堆候选蛋白质,科学家得一个个实验验证,成功率可能只有5%。现在知道了AI关注的特征,就能主动“引导”它——比如研发抗癌药时,科学家可以告诉AI:“多关注能绑定癌细胞表面蛋白的特征”,AI的预测精准度会大幅提升。

研究团队做过一个测试:用传统方法和新方法分别设计针对某病毒的抗体,新方法因为明确了AI的判断依据,能快速排除掉那些“看起来不错但实际无效”的候选,把实验成功率从8%提高到了35%。这意味着,原本需要几年的药物筛选,可能缩短到几个月。

其次,能给AI“挑错”了

蛋白质AI偶尔会犯“低级错误”。比如有次模型预测一种蛋白质能抑制炎症,实验却发现完全无效。用新方法回溯才发现,模型误把“与炎症蛋白结构相似”当成了“能抑制炎症”——就像认错了双胞胎,把哥哥的本事安到了弟弟身上。现在有了可解释性,科学家能快速找到这类错误,给AI“打补丁”。

更酷的是,可能发现生物学的“新秘密”

这些被拆解的节点里,藏着很多人类还没发现的蛋白质特征。比如研究人员在分析一个节点时,Claude解释它编码的是“某种能在极端高温下稳定工作的蛋白质”,但这种特征在已知的生物学数据库里根本没有记录。进一步实验证实,这是一种新发现的耐热机制——相当于AI帮人类找到了一个“知识盲区”。

“以前我们是让AI跟着人类的已知走,现在AI可能带着我们发现未知。”研究负责人兴奋地说。未来,这些节点里的“隐藏信息”,说不定能解开细胞衰老、癌症发生的深层机制。

四、从“黑箱”到“透明”:AI与人类的“合作新模式”

这事儿最值得琢磨的,是它改变了人类与AI的关系。以前在蛋白质研究里,人类更像AI的“追随者”——AI说什么,我们就信什么,最多验证一下。现在有了可解释性,人类成了AI的“合作者”甚至“引导者”。

比如科学家可以根据研究需求,调整模型关注的特征。研究神经退行性疾病时,就让AI多盯着“蛋白质折叠错误”的节点;研究抗生素时,重点看“能破坏细菌细胞壁”的特征。这种“双向互动”,能让AI的能力更精准地对接人类的需求。

而且这不是蛋白质领域的“独例”。现在AI在气象预测、材料研发里都存在“黑箱问题”,MIT的这套方法,说不定能成为破解这些问题的通用思路。比如让天气预报AI解释“为什么预测明天有雨”,让材料AI说明“为什么这个配方能抗高温”——当AI的“思考过程”变得透明,人类才能更放心地把关键决策交给它。

五、未来已来:当新药研发像“搭积木”一样简单

研究团队说,这套技术已经在几个药企的早期研发中试用,反馈相当积极。有个团队用它设计针对罕见病的蛋白质药物,原本需要6个月的筛选期,现在压缩到了45天,而且候选药物的有效性提升了近3倍。

再往远了想,未来的药物研发可能会变成一件“很简单”的事:医生输入疾病特征,AI列出需要关注的蛋白质节点,科学家根据这些节点“搭积木”式设计蛋白质序列,最后在实验室验证——就像现在用PPT做演示一样直观。

当然,这一切的前提是,我们真的能完全看懂AI的“心思”。MIT的研究只是第一步,要让20000个节点的特征都被精准解读,还需要更多数据和更聪明的算法。但至少,我们已经撬开了黑箱的一条缝,能看到里面的光了。

从“敬畏黑箱”到“对话AI”,人类在探索生命奥秘的路上,又往前迈了一大步。而这一步,或许就藏着治愈绝症、延长寿命的钥匙。

那天,我第一次参加本地文玩圈的线下聚会。地点是城西一家老茶馆,院子里摆着几张竹椅,七八个人围坐一圈,手里盘着珠子,嘴里说着我听不懂的话。...

11月5日,中国首艘电磁弹射航母福建舰正式入列。 两天后,国防部发言人蒋斌用八个字回应菲律宾在南海的动作:“跳得越高,摔得越狠”。 发言人指出...

封面新闻记者马嘉豪 五年前,李霞经历了丈夫突发脑出血瘫痪的变故。她从一名家庭主妇,苦练成拥有A照的半挂车司机,载着行动不便的丈夫,驶向新疆...

原本计划在秋季上市的Model Y六座版突然提前空降。8月19日,特斯拉在中国官网上线六座SUVModel Y L,售价33.9万元起。 特斯拉方面称,设计这款车型是希望拓...